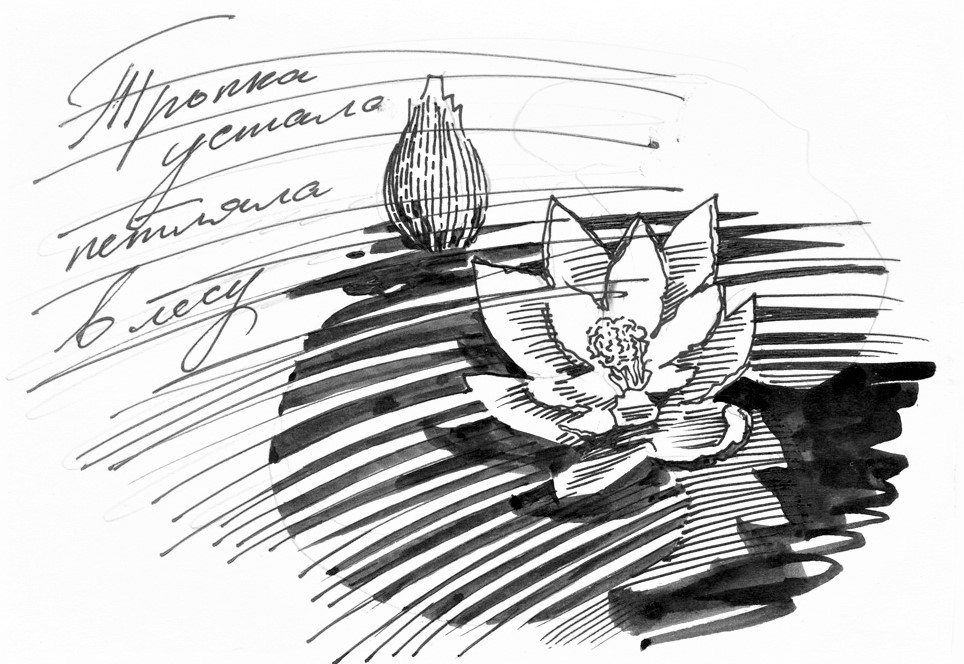

Тропка устало петляла в лесу, то пропадая в пёстрых ольховых сумерках, где нас тут же облепляли тучи слепней и комаров, от которых не было, казалось, никакого спасения, то выбираясь на старую просеку, то упираясь в заросшее багульником и тростником болото… Под ногами ходуном ходила осокой и шпажником подбитая мшага, сапоги чавкали, черпая через край чёрное торфяное месиво, тростник гнулся, шелестел и обламывался, пахло мхами, травами и гнилой болотной водой.

Эту отдающую горечью воду мы пили, продавив ладонями лунки во мху, и никак не могли напиться. От багульника побаливала голова, в висках стучало, хотелось сбросить с плеч надоевшие рюкзаки, в которых звякали котелки и ложки, хотелось упасть на первую попавшуюся кочку, откинуться спиной к чахлому болотному деревцу, слушая, как шебаршит на ветру золотистый завиток отставшей от ствола сосновой чешуи.

Но вместо этого мы снова вытягивались в нитку, следуя властному зову тропы, которая становилась всё глуше, всё таинственней, всё мрачней… Невольно все смолкли, вслушиваясь в лесные шумы. Сашка с Вовкой перестали ворчать и переругиваться, Любка прекратила беспричинно хохотать, Мишка – насвистывать, а она все реже и реже оглядывалась и все чаще поправляла сползающую с плеча лямку вещмешка… Я шёл следом за ней, глядя на её тонкую шею с завитками волос, а когда она поворачивала голову, чтобы увернуться от ветки или сказать что-то, видел её надменный, как на камее, профиль и капризную морщинку у рта.

Озеро сперва мелькнуло среди сосен небесной голубизной, а потом расплеснулось пред нами во всю свою ширь, обдав нас вольным дыханием ветра, корабельным скрипом обожжённой огнем лиственницы и чешуйчатым блеском мелкой серебристой волны. Мы побросали рюкзаки, разделись и кинулись в тёмную прохладную воду, забыв про удочки и снасти, забыв про червей, томящихся в банках из-под гуталина, забыв про усталость и сбитые в кровь ноги…

Вовка отчалил от берега большой неповоротливый плот, мы взобрались на него, едва не потопив наш утлый ковчег, и, отталкиваясь от илистого дна шестами, выплыли на простор, где ветер был силён и властен, а частая злая волна сердито плескалась о брёвна, норовя вытолкать нас туда, откуда мы только что прибыли.

Набирая в грудь воздуха, мы ныряли с плота, на миг теряя в воде сознание, которое страшилось глухой озёрной черноты, сквозь которую видны были только белые линии рук, рассекающих тьму и лианы кувшинок и водорослей… И так нестерпимо долго длилась эта запредельная, потусторонняя мгла, которая в любую минуту могла поглотить нас навеки… От мысли об этом деревенели руки и ноги, а когда мгла рассеивалась желтком разбрызганного рябью солнца, разрываясь ослепительным светом летнего дня и вольным ветром лесного озера, казалось, что смерть, поиграв с нами в прятки, уже не догонит нас никогда.

И обманутые восхищёнными взорами девчонок, мы вновь и вновь кидались в холодную озёрную тьму, в доказательство своей доблести доставали со дна какие-то щепки, сучки и коренья. И увязнув в водорослях, срывали фонарики белых лилий, забыв о том, что называются они в народе одолень-травой, которую, дабы не искушать судьбу, ни в коем случае нельзя трогать, потому что взращена она сырой землей и живой водой.

До самого вечера плескались мы в озере, ловили рыбу, грелись у костра, варили жидкую безвкусную уху из трех окушков и пары подлещиков, ели царственную ягоду морошку, дурачились, смеялись до коликов в животе, до нервных всхлипов… А когда угомонились, почувствовав внезапную усталость, в лесу тревожно заухал филин, поперек озера легла широкая, медью кованая тропа, которую вскоре поглотили вязкие вороньи сумерки.

На ночлег устроились в тесной, пропахшей дымом и копотью землянке. Костер догорал, сквозь полуоткрытую дверь, потрескивая, мерцали головешки, с озера зябко поддувал низовой ветер, приносивший откуда-то запах осоки, сена и гниющей рыбы. Глухо шумел лес, звенели над ухом комары, жалобно и тревожно поскрипывала сухостойная лиственница. Мы лежали вповалку, тесно прижавшись друг к другу. Вовка с Сашкой, как всегда переругивались, Мишка подсмеивался, советуя Любке «лечь между ними костьми».

А я молчал, делая вид, что давно сплю. Наспех сколоченные нары были жестки и неудобны, в бок мне больно впился какой-то сучок, но я боялся пошевелиться, чтобы не потревожить её. Я чувствовал в темноте её дыхание, запах её волос, тёплую шероховатость шерстяной кофты, краем которой (намеренно или случайно?) она прикрыла и меня. Стало совсем тихо. Слышно было, как, привалясь к стене, тихонько поскуливает Любка, как сопят и похрапывают ребята, как легко и ровно дышит она… Бормоча что-то во сне, Мишка перевернулся на другой бок, и я оказался совсем близко от неё, так близко, что всем своим напряжённым телом невольно прикасался к ней, вздрагивая от нечаянных этих прикосновений.

Ночь опустила занавес зари, болезненно долго тлевшей за лесом. Ветер усилился, потухший было огонь, вдруг вспыхнул и затрещал еловой лапкой, забытой у костра… И вновь всё поглотила тяжёлая тревожная тьма, не сулящая ничего, кроме сырого ненастного рассвета.