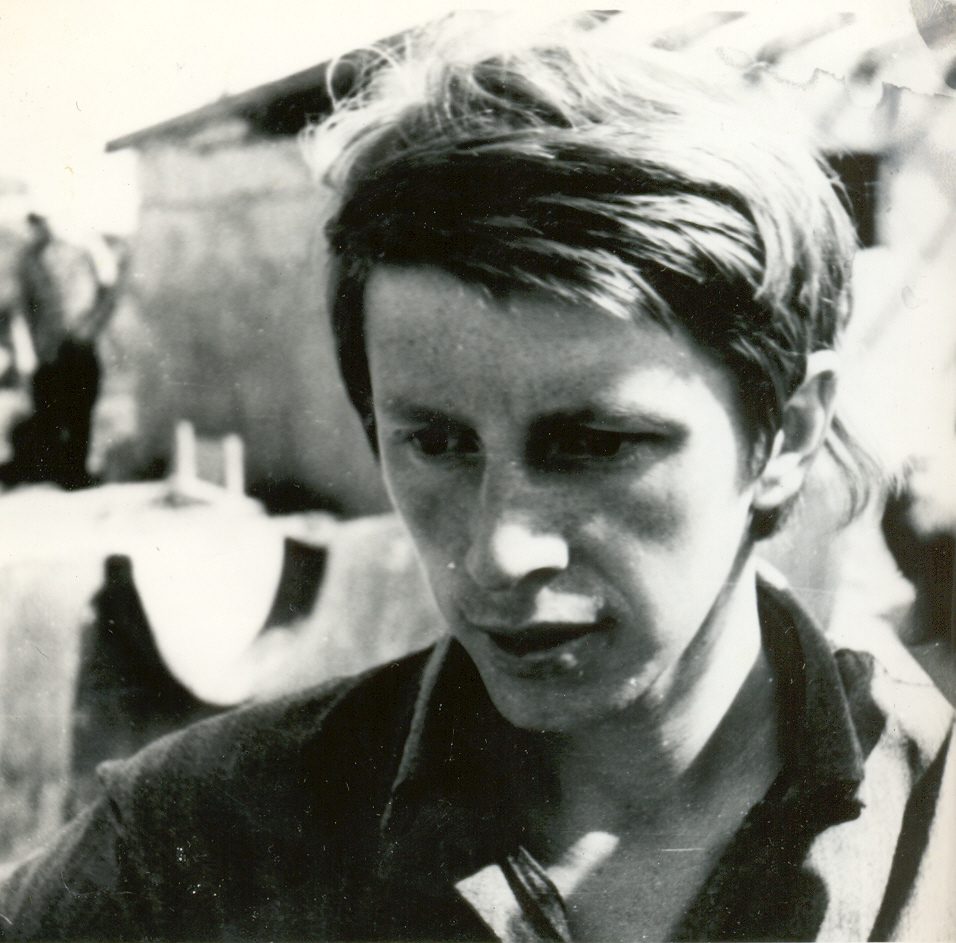

Девид ВОНЗ, историк. г. Ипсвич, Восточная Англия.

2000 г.

Эту статью историк Девид Вонз (David Warnes) написал в 2000 году, проведя несколько неделей в поездках по Новгородской с Владимиром Красновым. В переводе на русский статья вышла в Новгородских Ведомостях 21 февраля 2001 года. Здесь публикуется перевод и, следом, оригинал на английском языке.

Воздух был мягким и ласковым; с придорожных полей наносило сырой, росистой травой; сквозь серую предутреннюю мглу проступали зеленоватые сумерки рассвета. Было тихо. На том открытом пустынном холме, где мы сделали короткий привал, слышен был только хор кузнечиков да протестующие крики дергачей, невольно потревоженных нами.

Где-то невдалеке от деревни Погорелка, на пустом в этот час шоссе Малая Вишера – Любытино, я пил из термоса чай и думал о том, что мое десятое посещение России, в сущности, первый визит сюда… Впервые я оказался в провинции, вдали от больших городов и их памятников. Впервые я оказался здесь не как турист и не как руководитель школьной экскурсии, а в гостях у друзей…

С рассветом мы продолжили наш путь, проезжая мимо сопок, курганов и деревенских церквей, сулящих впереди интересные открытия. После второго завтрака в Боровичах я задремал, а когда проснулся, солнце уже стояло высоко, а по синему небу вереницей плыли белые облака, точно сошедшие с картин Федора Поленова.

В течение последующих десяти дней мои хозяева и люди, с которыми они меня познакомили, пролили самый яркий и ясный свет на Россию, известную мне доселе лишь со страниц книг ее писателей и полотен ее художников. Я испытал то, что один из английских критиков назвал «шоком узнавания» — удивление и радость, которые приходят, когда то, о чем ты читал, ты, наконец, увидел или испытал сам. Одно дело быть знакомым с тем местом у Гоголя, где его герой описывает удовольствие спать на печи зимой и есть пироги, но невозможно по настоящему понять этого, пока не увидишь традиционной русской печки и места для сна на ней. Все англичане, любящие русскую литературу, знают, что в России есть обычай присесть молча перед дорогой, но невозможно понять жизненность и значимость этого обычая, пока не пройдешь через это сам. Когда читаешь о любви и глубокой привязанности русских людей к провинции и природе, принимаешь это как факт, постигая в своих собственных понятиях. Постичь это в русских представлениях означает пройти по русским лесам, пробуя морошку и землянику, следуя за грибниками-знатоками. Запах сосновой смолы, земляная спелость грибов, сочная терпкость ягод во рту – все это создает понятие новой реальности. Эта реальность ощущается остро, насыщенно, потому что она материальна и осязаема. Чистая родниковая вода, которую мы пили в суворовском колодце на холме Дубиха возле села Кончанского и отзвук церковных колоколов, которые звонили, когда старый фельдмаршал отправился в свой последний военный поход, придавали подобную реальность моменту истории, прежде существовавшему лишь на страницах прочитанных книг.

Как историк, я с особенным вниманием наблюдал за тем, как прошлое представляется и обсуждается. Посещения музеев в Кончанском и в Боровичах были радостью для меня, и я быстро понял, что в России о прошлом заботятся с исследовательским энтузиазмом, который, я боюсь, исчезает в Англии, где музеи все больше рассматриваются как средство привлечения туристов, а не как место познания. Листая страницы «Книг памяти», в которых перечислены миллионы погибших в Великой Отечественной войне и слушая истории более давних нашествий польских и шведских интервентов, я размышлял: не оттого ли русская приверженность записывать и передавать историю столь сильна, что было так много разрушений и страданий на этой земле?

Одна из вещей, наиболее способных поразить английского гостя – это то, как разговоры быстро переходят к важным вопросам, таким, как литература, философия, политика или религия. Через минуту после представления и рукопожатия, тебя спросят: «Кто вам больше нравится, как писатель: Диккенс или Теккерей?» И начнется длинный и интересный разговор, «приправленный» чаем или водкой.

К сожалению, такое редко случается в Англии, стране, где интеллектуалы рассматриваются с некоторым недоверием. Считается, что они могут поддерживать «светскую беседу»: обмен фразами, которые носят легкий, незначительный характер. Мне кажется, что стремление к умственной жизни — врожденная черта русских людей. Именно это поможет вам преодолеть ту «тривиализацию» культуры, которая в течение нескольких десятилетий совершилась на Западе главным образом в результате американского влияния.

Вечера, проведенные у костра, печеная картошка, испеченные на огне яблоки, рыбалка на одном из местных озер с уловом, состоящим из пары окушков, вернули меня к простым радостям детства, когда мир казался мне ясным и простым. В те дни Россия была для английских детей далекой страной, сильно не похожей на нашу, страной, которую нас, грустно об этом вспоминать, настраивали рассматривать с недоверием и даже страхом. Мой отец, священник, умерший в 1981 году, никогда и предположить не мог, что на девятнадцатую годовщину его смерти я смогу поставить свечку за упокой его души в церкви Успения Божией Матери в Опеченском Посаде и выпить за его память с русскими друзьями.

Если прогулки на природе, которые я описывал выше, были возвращением к позабытым детским радостям, то мои встречи с русским Православием стали для меня богатым опытом христианской веры.

Удостоиться чести встретится с архимандритом Ефремом — наместником Иверского монастыря, увидеть духовное и материальное возрождение обители, отстоять литургию в церкви святителя Николая в селе Мошенском, услышать множество историй о том, как в самые тяжелые годы люди сохранили веру, все это привело к пониманию того, насколько важно Православие для осознания русской истории и русского характера. Тонкий, обволакивающий запах ладана и свечей из пчелиного воска, часто повторяемый речитатив «Господи, помилуй!» были не только шоком узнавания, они несли и новое понимание. Здесь была глубокая несомненность веры, высокое качество веры, которую христианам на Западе очень непросто уберечь от двухсотлетнего натиска научного рационализма, материализма и консюмеризма.

В Англию я возвращался необыкновенно обогащенный своим новым опытом, еще более утвердившись в убеждении, что, духовно и интеллектуально Россия может гораздо больше предложить Западу, чем Запад России. Это место, где, благодаря гостеприимству моих хозяев, я чувствовал себя дома.

…

The Shock of Recognition

The air was soft and mild. A light breeze stirring the scent of damp grass out of a broad landscape whose shades of grey were slowly resolving themselves into green in the half-light that comes before dawn. On that open, deserted hillside the only sounds were the chorus of grasshoppers and the protesting cries of a pair of corncrakes, disturbed by our presence. Somewhere near the hamlet of Pogorelka on the road from Malaya Vishera to Liubitino I found myself eating an early breakfast and reflecting on the fact that, although this was my tenth visit to Russia, it was also, in a profound sense, my first visit. For the first time I was in the heart of the countryside, away from the great cities and their monuments. For the first time I was here not as a tourist, or as the leader of a party of school students, but to visit friends. As we journeyed onward through the strengthening light — glimpses of ancient kurgans and village churches offered a promise of the insights to come. After a second breakfast in Borovichi I fell asleep, waking to a bright late morning and an intensely blue sky with white clouds such as Polenov used to paint.

In the ten days that followed, my hosts and the people to whom they introduced me shed the brightest and clearest of lights on a Russia known hitherto in the pages of her writers and on the canvases of her painters. I experienced what one of our English critics has called «the shock of recognition,» the surprise and delight which come when something that one has read about is seen or experienced. It is one thing to be familiar with a passage in Gogol in which a character describes the joys of sleeping on top of the stove in winter and eating pies, but one cannot truly understand this until one has seen a traditional Russian stove and the sleeping space above it. All English people who love Russian literature know that it is the custom in Russia, before departing on a journey, to sit quietly together for a few moments, and yet one does not know the reality and the value of this until one has done it. When one reads of the Russian people’s love of and deep connection with their countryside, one acknowledges it as a fact, understanding it in one’s own terms To walk briskly through Russian forests, munching snatched clusters of cloudberries and wild strawberries and following the experts as they search for mushrooms is to understand this truth on Russian terms. The smells and the tastes, the resin of the pinewoods, the earthy ripeness of the mushrooms, the lush sharpness of the berries in the mouth all give the concept a new reality that is intense because it is physical. The cold, clear water drunk from Suvorov’s well on the Dubika hill near Konchansk, and the sound of the church bells which rang when the old hero set out on his last campaign gave the same kind of reality to a moment of history which had previously existed only) in the pages of books.

As a historian I was particularly alert to the ways in which the past was presented and discussed. Museum visits in Konchansk and Borovichi were a delight, and I quickly realized that in Russia the past is cared for with a scholarly enthusiasm which is, I fear, waning in England, where museums are increasingly seen as tourist attractions rather than as places of learning. Leafing through some of the bound volumes which list the millions who died in the Great Patriotic War, and hearing stories of more distant invasions by Polish and Swedish armies, I found myself wondering whether the Russian commitment to recording and transmitting history is so strong precisely because there has been so much destruction and suffering.

One of the things most likely to impress an English visitor to Russia is the way in which conversations quickly move to important issues such as literature, philosophy, politics or religion. Seconds after one has been introduced and has shaken hands, one will be asked a question such as “Do you prefer Dickens or Thackeray as a writer” and a long and stimulating discussion will ensue, lubricated by tea or by vodka. Sadly this happens rarely in England, a country where intellectuals are regarded with some suspicion, and are expected to be able to engage in what is known as «small talk» – conversational exchanges of a light,inconsequential kind. I found myself wondering to what extent this intense enthusiasm for the life of the mind is an inherent characteristic of the Russian people. I hope that it is, for that will help Russians to resist the trivialization of culture which has occurred in the West in my lifetime, largely as a result of American influences.

Evenings spent roasting potatoes and apples at a camp fire, or fishing in one of the local lakes made the visit a time when I caught, along with a couple of small perch, glimpses of some of the simple, intense pleasures of childhood, when the world seemed a simpler place. In those days Russia was for English children, a far-away country with a political system very different from our own, a country that we were, sad to say, encouraged to regard with suspicion and even fear. My father, a clergyman, died in 1981 and could never have guessed that on the 19th anniversary of his death I would be able to light a candle for him in the church in Opechenskii Posad, and drink to his memory with Russian friends.

If the country pursuits I have described were a return to familiar childhood pleasures, then my encounters with Russian Orthodoxy were an enriching experience of a Christian faith apparently untouched by the Enlightenment. To have the privilege of meeting Father Efrem, Archimandrite of the Valdai-Iverskii Monastery and of seeing the spiritual and physical rebuilding which is taking place there, to attend the liturgy in the church of St.Nikolai in Moshenskoe, to listen to stories of faith sustained through the Soviet era, was to realize more fully how central Orthodoxy is to an understanding of Russian history and the Russian character. The heady, intoxicating smell of incense and beeswax candles and the often repeated chant of «Lord have mercy» were in that sense a shock of recognition, but they also conveyed a novel insight. Here was a deep certainty of faith, a quality of belief which Christians in the West have found very difficult to sustain against two hundred years of onslaughts from scientific rationalism, materialism and consumerism. I flew back to England hugely enriched by my experiences, confirmed in my belief that, spiritually and intellectually, Russia has much more to offer the West than the West has to offer Russia. It is a place where, thanks to the generous hospitality of friends, I felt at home.

David Warnes